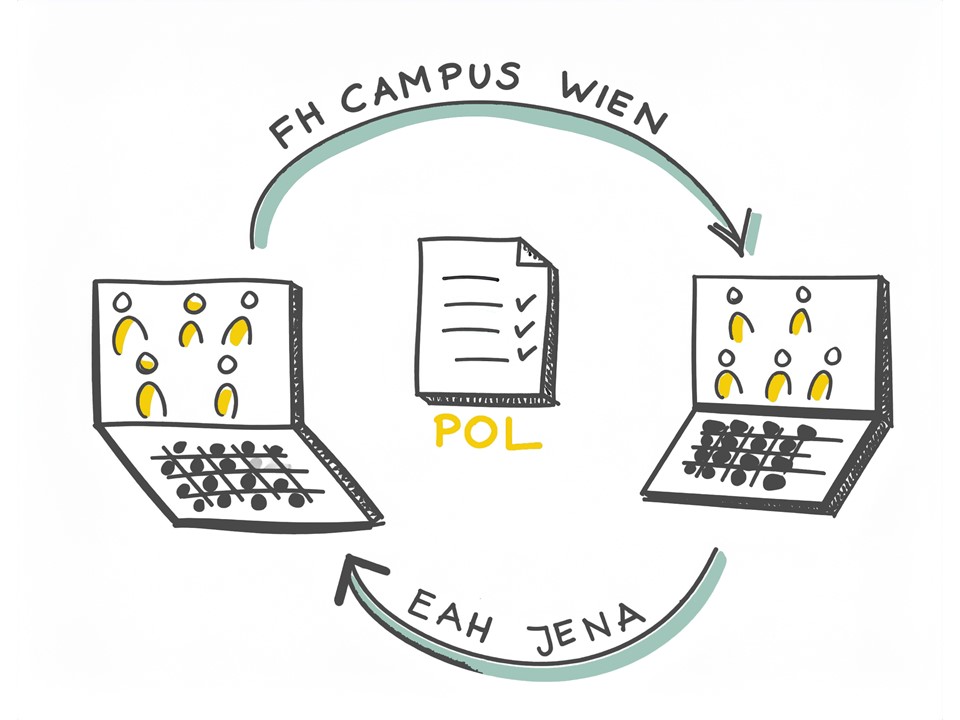

Zusammen mit dem FH Campus Wien wurde eine dreistündige Seminareinheit zur rein digitalen Umsetzung im Fachbereich Gesundheit und Pflege entwickelt. Grundlage ist die Methode Problemorientiertes Lernen (POL), damit Studierenden der Transfer des theoretischen Wissens in Praxiswissen gut gelingt. Die Methode POL ist eine pädagogische Strategie, bei der Lernende Wissenszusammenhänge und Problemlösungsfähigkeiten entwickeln. Anhand einer komplexen Problemstellung, der sog. Fallvignette, erarbeiten die Studierenden selbstgesteuert in Kleingruppen Ergebnisse, während die Dozierenden lernbegleitend die Gruppen betreuen.

Die länderübergreifende Seminareinheit behandelt spezifisch das Schwerpunktthema Angiologie (Erkrankungen der Arterien, Venen und Lymphgefäße) und zählt an der EAH Jena in die Lehrveranstaltung „Physiotherapie bei Erkrankungen innerer Organsysteme“ – Modul „Grundlagen physiotherapeutischer Versorgung“.

Ausgangspunkt der Lernaktivitäten in der POL-Seminareinheit ist die Auswahl einer fallbezogenen Problemstellung, die aufgrund ihrer Komplexität nur unter Zuhilfenahme des Vorwissens anderer Studierender innerhalb der vorgegebenen Zeit gelöst werden kann. Das Vorwissen der Studierenden aus Jena und Wien bündelt unterschiedliche Erfahrungen, Perspektiven und physiotherapeutische Praktiken. Durch die bewusst länderübergreifend gemischten Kleingruppen wird die kognitive Kapazität der Gruppen effektiv für die Lösung der Aufgabe genutzt.

Sowohl in Wien als auch in Jena nehmen digital ca. 20-25 Studierende teil, die in gemischte Gruppen aufgeteilt werden. Zur Vorbereitung sind im Lernmanagementsystem Moodle Skripte zu Aspekten der Krankheitsentstehung und einführende Grundlagen der Physiotherapie in die Angiologie sowie die Zugangsdaten für die Onlinesitzung hinterlegt. In der POL-Seminareinheit bearbeiten die Gruppen eine Fallvignette in 3 Schritten auf einem digitalen Whiteboard und in Breakout-Rooms. Nach jedem Arbeitsschritt ist eine Zusammenkunft im Plenum geplant. Während in Schritt 1 Hypothesen zum Fall gesammelt werden, planen die Studierenden in Schritt 2 bereits eine klinische Untersuchung und leiten in Schritt 3 konkrete Therapieziele ab.